Es ist schwer, das Vorurteil zu entkräften: Ein Autor wie Georges Simenon, der in 86 Lebensjahren fast 200 Romane veröffentlicht hat, etwa noch einmal so viele Erzählungen und angeblich an die eintausend Kurzgeschichten, der muss ja Trivialliteratur fabriziert haben.

So, wie ein Konsalik seine Weltkriegssülze in Fließbandarbeit herauspresste, muss dieser Simenon Tag und Nacht seinen Stiefel heruntergeschrieben haben, fernab von jeder Inspiration. Wie soll jemanden, der offenbar ohne Pause gearbeitet hat, jemals die Muse geküsst haben?

Und dann ist es eigentlich auch wieder sehr leicht, das Vorurteil zu entkräften: Simenon mag kein Autor von Weltrang gewesen sein, kein Tolstoi, Thomas Mann oder Saramago – aber wer jemals einen seinen Romane gelesen hat, merkt sofort, dass der Belgier ein Meister seines Fachs war. Simenons Bücher machen süchtig. Das gilt natürlich in erster Linie für die Reihe, die seinen bis heute währenden Ruhm begründet hat: Die Krimis um Kommissar Jules Maigret. In 75 Romanen und einer dreistelligen Zahl von Erzählungen deckt Maigret Verbrechen in Paris, manchmal auch in der Provence, an der Atlantikküste oder sogar in New York auf. Und was den Maigret-Romanen auch sechzig bis achtzig Jahre nach ihrem Erscheinen noch immer eine Faszination verleiht, ist eben genau die meisterhafte Erzählkunst Simenons.

Natürlich sind Maigret-Geschichten aus der Zeit gefallen. Sie sind es schon deshalb, weil es Typen wie den Kommissar heute nicht mehr gibt: Betuliche, langsame Menschen, die unentwegt Pfeife rauchen, schon am Vormittag in Bars auf einen Pernod oder ein Bier einkehren, die das Verbrechen zwar verabscheuen, gleichzeitig aber mit zwielichtigen Vögeln aus dem Rotlichtmilieu per Du sind, wenn es der Aufklärung dient. Typen, denen Hektik völlig fremd ist, die einen Verdächtigen auch schonmal eine Stunde lang anschweigen, um ihn zu einem Fehler zu verleiten. Einer wie Maigret hätte heutzutage keine Chance mehr – nicht bei der Polizei und erst recht nicht bei einem Publikum, das Ermittler gewohnt ist, die gegen innere Dämonen kämpfen, unter Zwangsvorstellungen leiden oder in früheren Jahren zumindest mal Frau und Kinder verloren haben.

Kinder? Hat Maigret nicht. Eine Frau schon, die aber so dermaßen im Hintergrund steht, dass der Autor ihr nicht einmal einen Vornamen spendiert – man lernt sie nur als Madame Maigret kennen. Das Private spielt in Simenons Büchern so gut wie keine Rolle – auch das ein signifikanter Unterschied zu jedem zeitgenössischen Krimi, egal ob „Tatort“ oder blutrünstiger Schweden-Reißer.

Und dann existiert ja auch das Paris, in dem Maigret ermittelt, längst nicht mehr: eine Stadt, in der jeder Bewohner wusste, wo er hingehört – die Verkäufer im Eisenwarenladen, dem Milchgeschäft, der Metzgerei, die Taxifahrer, ja sogar die Tänzerinnen aus dem „Moulin Rouge“ oder die Kleinkriminellen. Alles hatte seine Ordnung in den Dreißiger- bis Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Conciergen in den Mietshäusern wachten mit Argusaugen darauf, dass keine anständige, unverheiratete Dame jemals Männerbesuch mitbrachte. Wer nicht grüßte, war verdächtig, wer abends gerne ausging, konnte kein verantwortungsvoller Mensch sein. Es ist eine alte, eine untergegangene Welt, die Simenon da beschreibt, auch wenn die Straßennamen jedem bekannt vorkommen, der schon einmal selbst in dieser wunderbaren Stadt war.

Und doch saugt die Atmosphäre den Leser sofort ein. Wie kein Zweiter kann Simenon die alte Zeit lebendig werden lassen. Schon stehen sie vor einem, die Mantel und Hut tragenden Männer und resoluten alten Weiber, die Dienstboten und Zeitungsjungen, die Verkäufer und Barkeeper. Dabei geschehen in diesen Büchern keine Wunderdinge: Sprachlich sind Maigret-Romane bestenfalls solide, aber mehr müssen sie auch gar nicht sein. Es geht darum, ein Verbrechen aufzuklären, und die Art, wie Simenon seinen Kommissar das immer wieder bewerkstelligen lässt, ist die wahre Kunst.

Wie im Film Noir: Warum vermisst niemand die ermordete Frau?

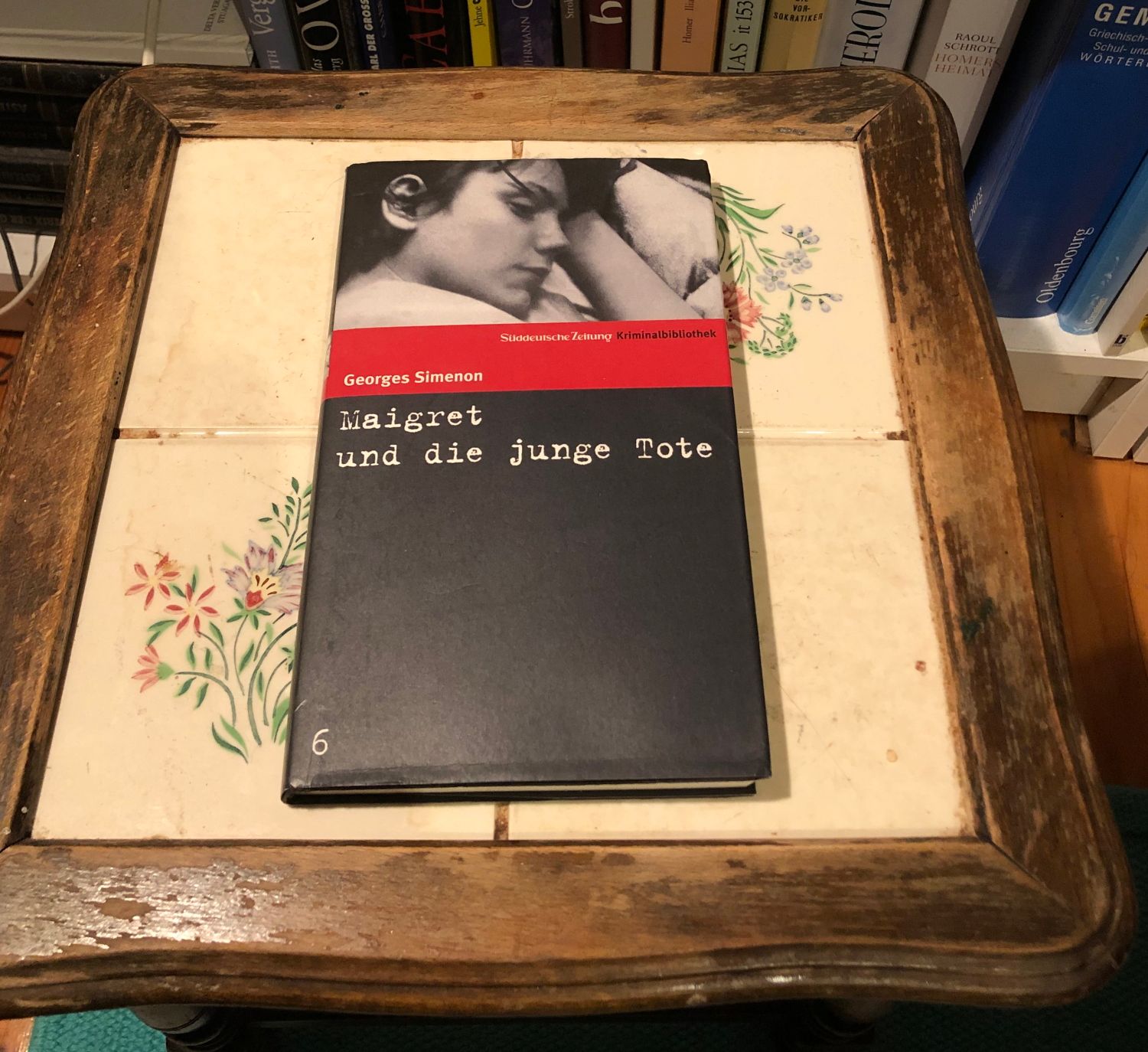

Zum Beispiel in „Maigret und die junge Tote“, einem eher späten Maigret-Roman aus dem Jahr 1954. Als Simenon ihn innerhalb weniger Tage niederschrieb, wohnte er schon seit vielen Jahren in den USA – was man aber keineswegs merken würde, so detailliert und liebevoll beschreibt er die Boulevards und Plätze von Paris. Etwa die kleine Place Vintimille, auf der eines Nachts die Leiche einer jungen Frau gefunden wird, die ein billiges Abendkleid trägt und die stark betrunken ist. Dass niemand sie vermisst, dass es lange dauert, bis sie überhaupt einen Namen bekommt, dass ihre Lebensgeschichte mühsam zusammengestückelt werden muss – das sind die Eckpfeiler, aus dem dieser Roman seine große Faszination bezieht. Die Suche nach der Identität dieser rätselhaften Frau lässt Maigret nicht ruhen - ebenso wie die Frage, warum sie kaum Spuren hinterließ in ihrem kurzen Leben.

Nein, einen Mord kriegt man in „Maigret und die junge Tote“ nicht geschildert. Auch keine einzige Actionszene, die diesen Namen verdient. Keine Verfolgungsjagd, keine verzweifelten Angehörigen, keinen Staatsanwalt, der Druck macht und eine Aufklärung des Verbrechens verlangt. Nur einen Kommissar und seine Assistenten, die in aller Seelenruhe, aber mit größtem Einsatz herausfinden wollen, wer die unbekannte Tote ist und wer sie nachts mitten in Paris abgelegt hat.

Ein Roman, der sich wie ein Film Noir liest – so dass es kaum wundert, dass er tatsächlich verfilmt werden soll. Im Internet war jedenfalls zu erfahren, dass 2019 eine Verfilmung mit Gérard Depardieu als Maigret beginnen sollte. Ob es dazu gekommen ist oder ob Corona dem Projekt den Gar ausgemacht hat – eine gute Frage. Schade wäre es jedenfalls, denn ein so hochklassiger und zeitlos guter Kriminalroman wie „Maigret und die junge Tote“ verdient ein großes Publikum.

P.S.: Ich habe mich vor einiger Zeit auch schon einmal mit einem "Non-Maigret" aus der Feder Georges Simenons befasst - wie ich "Die Katze" fand